前回、バカンスをテーマにした映画を紹介してもらいましたが、季節はもう冬ですね。

寒い日は、暖かい部屋でお茶でも飲みながらゆっくり映画を観たいです。

今回ご紹介するのは『プロヴァンス物語 マルセルのお城』(1990年)。

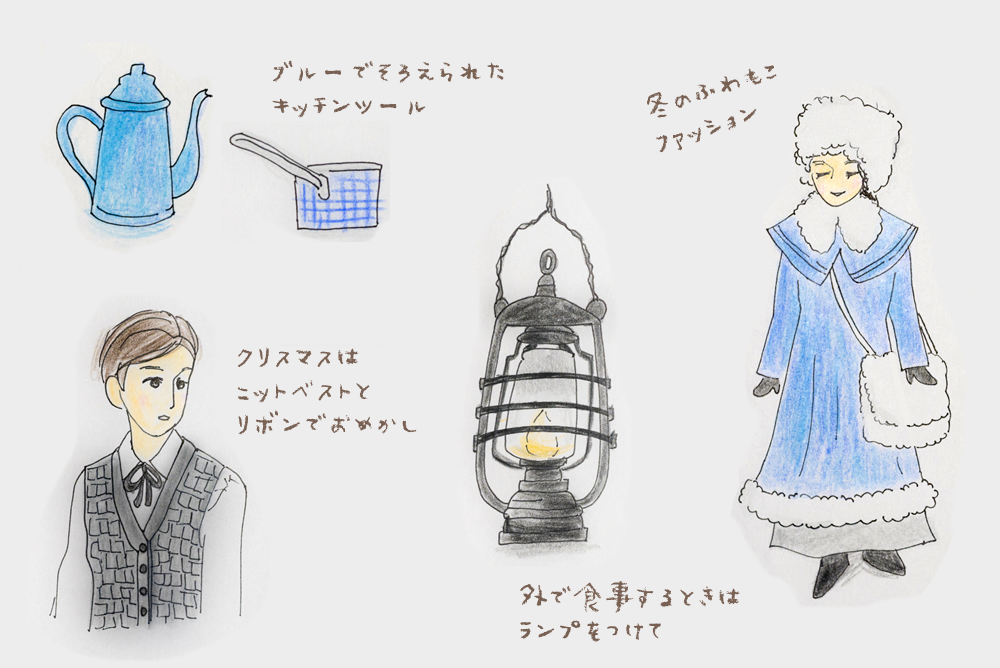

プロヴァンスの豊かな四季の中で描かれるマルセル少年の成長物語なんですが、クリスマスのシーンが象徴的で美しく、家族のあたたかさを感じられる作品ですね。

この映画は『プロヴァンス物語 マルセルの夏』(1990年)の続編として公開されました。

『マルセルの夏』は、別荘を持つことになったマルセル一家の夏休みの物語です。マルセルにとって、強くて何でも知っていると思っていた父親が万能ではないことを知ったり、都会っ子の自分が、田舎者だけど物知りな友人・リリと出会い精神的に通じ合うようになるという、マルセルの成長にとって決定的な出来事のあった夏が描かれています。

両親が万能じゃないって気づくときって、誰しもに訪れますよね。

『マルセルのお城』では、主人公に初めて恋愛のような感情が芽生えたり、家族以外の人と過ごすの時間が増えていくような自我の目覚めが表現されています。

この映画の原作者は、劇作家で映画監督のマルセル・パニョルという人で、映画のもとになった自伝的小説『少年時代の思い出』は「父の大手柄(La Gloire de mon père)」「母のお屋敷(Le Château de ma mère)」「秘めごとの季節(Le Temps des secrets)」の3部に分かれており、映画『マルセルのお城』での少女との出会いは、小説では「秘めごとの季節(Le Temps des secrets)」に描かれています。

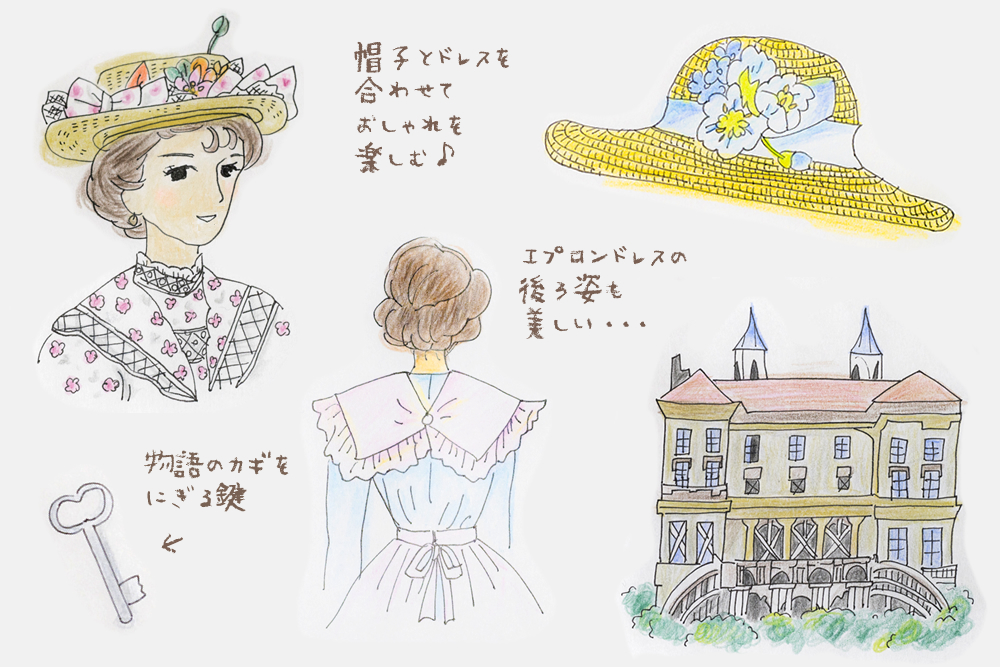

20世紀初頭の、時代が感じられる映画だと思います。

『ぼくの叔父さんの休暇』(1953年)では、外面的な可笑しさ、みたいなものが取り上げられていましたが、こちらは内面的な心理描写やモノローグがありますね。元々小説だったからというのもあると思うんですけど。

だからといって、誰かに共感しながら見るという感じでもなかったんですけど、個性的な登場人物たちがそれぞれに苦悩したり、というところが面白かったですね。この家庭は、当時のフランスでは一般的なんですか?

父親が教師ってことで、まあ少し特殊な家庭かもしれません。知識があり、無神論者で共和主義者なんですね。なぜ無神論者かというと、フランス革命のとき、教会が革命に反対していたからなんです。革命というのは共和主義に基づいていて、つまり王様がいなくて良いという社会を支持する動きです。ただ、フランス革命が終わった後も、帝政とか王政復古とか、何度も共和政は頓挫します。最終的には共和政に落ち着くんですが、20世紀初頭は、共和政の激動期の記憶を引きずっている頃なんですよね。

マルセルの父親は共和主義を信じていて、王様の政治ではなくて議会制、民主主義を支持しているので教会に行きません。ふつうの人というよりは知識のあるインテリ層というイメージですね。勤務先が公立小学校なので特に裕福というわけではないけど、知識のある家庭に生まれ育った、ある種特殊だけど、先生の子供としてはよくあるケースですよね。

お母さんがお針子というのは?

女性の職業としてお針子がすごく多かったようです。働いている女性は今より少なく、女性の職業としてはスターというか、すごく先進的な家族だったんでしょうね。いまフランスではほとんどが共働きの家庭ですけど。あと、物語に出てくる叔父さんは裕福な人として描かれています。役人だけど財産がある。それで、『マルセルの夏』では、叔父さんと一緒に別荘を買って一緒に使おうとなったんですね。

だから叔父さんは別荘に馬車で来られるんですね。

そうそう。あとは、この時代は一般庶民は有給休暇というのがほぼないんですけど、父親が先生なので結構休みがあったり、そんなところも細かく描かれてますね。

前回のお話で、フランスのバカンスでは南仏が人気だと聞きましたが、マルセルたちはどのあたりに行っているんでしょうか?

マルセルの家族はマルセイユに住んでいるので、元々プロヴァンスの人なんです。マルセイユはフランス第二の都市と言われていて、そのくらい大きい街なんですけど、マルセルたちの別荘は、そこから北の方にある山、オーバーニュ地方というところにあります。

そのあたりはお城が多い場所なんですか?

貴族とかが所有していた城が残っている地域のようです。ヨーロッパでは古い建物をあまり壊さないので、所有者が変わるだけでお城は残っています。

ああ、パリとかに住んでいる人が週末を過ごすために城を買うってテレビで見たことあります。

マルセルたちは、母親の療養のために別荘に行くんですけど、近年では所有者が変わって使い方が変わったり、美術館や宿泊施設になったり、とかもあるようです。

母親は病気がちだったんですね。

『マルセルの夏』はどちらかというとお父さんが主役、お父さんとの関係が重要なんですけど、『マルセルのお城』は母親に捧げた物語でもあるので、小説も映画でも、母親との思い出に焦点があてられていますね。

母親の美しさも印象的ですが、夫婦の対話シーンが素敵ですよね。

あれはフランスのスタンダードなんですか?

カップルが対話をする、というのは、今では当たり前になってますが、当時としては珍しいかもしれません。

やっぱり父親が先進的な考え方の持ち主なんですよね。劇中でも「城が将来は病院になったりするんだ」と言ってますよね。実際そういうケースもあるんですけど、誰かが何かを独占しているのではなく、皆に開かれた空間になることが望ましいと思っている父親なんですね。そういう意味で非常に民主的な思想の持ち主。母親のことも、対等に扱っています。

時代的に、対等ではなかったんですか?

はい、この頃は女性には参政権がありませんでした。基本的に、女性は自立した存在ではなく、男性の所有物だと考えられている時代です。だけど、マルセルの家庭では、夫婦の関係を見ていると非常に対等で、いいですよね。

問題が起こると二人で話し合ったり、情報もちゃんと共有して、最後はラブラブで、はいまとまったみたいな。

現代人にとっても理想のカップルのありかたに思えますよね。

母親が策士というのも、見ているだけでいい映画だなと。

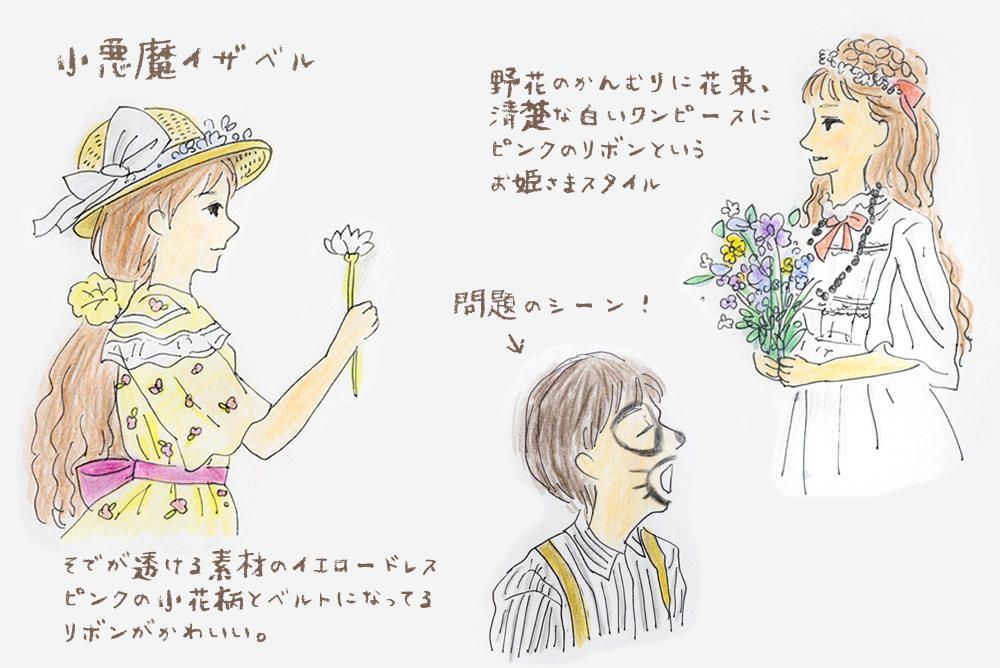

天使のような母親に対して、対照的なのが小悪魔な少女イザベルですよね。キャラもエピソードも、インパクトがすごかったです。父親のペンネームがルイス・ド・モンマジュール、とか笑っちゃいました。

この時代は共和制になったんですけど、貴族はまだいて、「ド」とついてる苗字の人は、元貴族の人が多いんです。喋り方や言葉遣い、立ち居振る舞いが普通とは違うとか、騎士道がどうとか、階級の問題が出てきます。

あれは初恋だったんですよね。リリは気に入らなかったみたいだけど。

友情を築いていた人が別の人に夢中になって、つまらないみたいなことですよね。

庶民と貴族が関わることはあまりないんですか?

特にこの頃は、今よりないと思います。公立学校には行かないとか、行く学校がまず違うようです。今よりももっと階級差が残ってる時代だから、違う世界にいる人と出会ってちょっと憧れてしまうという。さらにちょっとマゾヒスティックな快楽があるという。

マルセルはピュアですよね。夢から目覚める瞬間もオチが秀逸です。

それを包み隠さず本にしてるのがすごい。

なぜ、イヴ・ロベール監督が2つの小説を合わせて1つの映画作品にしたかというと、母親をテーマにした作品で、母親とは別の女性の存在や恋愛も、少年の成長の過程のひとつとして描いたというのがあるんでしょうね。

マルセルを応援したくなる感じですよね。

顔がすっごい美少年というのもありますけど。

実際どうだったかというのはありますけど・・・

少年にとっては皆そうかもしれないですけど、母親も美人に描かれてますよね。父親も偉そうなところがないし、素直に息子に気持ちを伝えるところが好ましいです。

家族もみんな仲良しで、非常に理想的ですよね。作家本人があの頃の自分の家族にとても思い入れがあるというのが映画の原点だそうです。実際は、母親が若くして亡くなってから父親が再婚して、その女性が自分より5歳か6歳しか上じゃなくて、それが嫌だったという話です。

あら、パパ・・・

そうすると余計にあの頃の思い出というのが、美しい母と共に残りますよね。

お父さんともすごく仲が良くて。

この映画は、最初のほうはすごく幸せな感じなんだけど、幸せは長く続かない、というメランコリックさがひとつテーマとしてありますよね。

父親が『マルセルの夏』で「20世紀になる、これからはどんどんいい時代になるんだぞ」と言っているんですが、これからは奴隷みたいに働かなくて良い、もっと民主的な時代になっていくんじゃないか、という期待を感じさせつつ、『マルセルのお城』でリリが第一次世界大戦で死んでしまう、というエピソードをとっても、期待とは違うほうにいってしまう寂しさが際立ちます。

ベル・エポックの時代、彼らは地方に住んでいて、贅沢な暮らしをしてるわけじゃないけど、ささやかな幸せとそれを象徴するクリスマスのシーン、そこから悲しい出来事との対比を見ると、懐古的な要素がすごく強いですよね。

綺麗なオーバーニュ地方の景色と切ない音楽で始まるオープニングから、悲しい感じはありますね。

『マルセルの夏』も同じ場所からオープニングが始まっていますが、あちらはマルセルが生まれるところから始まっていて、明るい感じですよね。

ちなみに、『マルセルのお城』で最後にマルセルが大人になって、自分で作った映画を観ているんですけど、あれもプロヴァンスを舞台にした映画で、『パン屋の女房』(1938年)という作品です。

今回、プロヴァンスを舞台にしたオススメ映画を考えていて、この映画を選んだのは、マルセル・パニョルという原作者がプロヴァンスにこだわった戯曲や映画を作っていたからなんです。ただ、プロヴァンス訛りもそのまま使っているので、観ていて大変ですが・・・

なんとも言えない喪失感と深い余韻が心地良く感じられました。実際のマルセル・パニョルの人生はその後も続いたわけで、劇作家・映画作家として活躍したことを思うと、希望を感じられますね。

初恋、家族との温かい思い出、喪失。大人になってからこそ楽しめる映画かもしれません。

[ プロヴァンスの四季を楽しむヒント ]

マルセル・パニョル公式サイト(英語・仏語)

https://www.marcel-pagnol.com/fr/

[ 映画研究者 ]

東志保

ソルボンヌ・ヌーヴェル パリ第3大学で映画学博士を取得し、現在は大阪大学で映像メディア論を教える。共編著に『クリス・マルケル 遊動と闘争のシネアスト』

売り上げランキング: 37,990

売り上げランキング: 36,803

評論社

売り上げランキング: 584,128

評論社

売り上げランキング: 638,402

評論社

売り上げランキング: 988,992

![プレミアムプライス版 プロヴァンス物語 マルセルの夏 HDマスター版《数量限定版》 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61XT3reslkL._SL160_.jpg)

![プレミアムプライス版 プロヴァンス物語 マルセルのお城 HDマスター版《数量限定版》 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61n9eu6USQL._SL160_.jpg)