【映画で旅するフランス】夏の終わりに観たいバカンス映画『ぼくの叔父さんの休暇』

映画を観ると旅に出たくなりますよね。

わたし自身、映画も旅も好きなんですけど、「フランスのお茶とお話」で紹介してもらったフランス映画の話がすごく面白くて、もっと聞いてみたいと思ってました。

ただ、フランス映画って小難しいイメージがやっぱりあって、たとえば舞台となった場所の特徴やフランスの習慣や考え方のヒントをもらうことで、映画だけじゃなくて旅行に行ったときに見える風景も変わって見えるんじゃないかと。

「フランス映画=フランスそのもの」なわけではないんですけど、そこに映っている何かに、時代の足跡のようなものが残っていると思うので、映画を作っている作家特有の感覚だけではなくて、文化や社会の側面に目を向けて見ていこうと思います。

というわけで、第1回のテーマは、「夏の終わりに観たいバカンス映画」です。

夏と言えばバカンス。日本にいるとあまりぴんとこないですが、とにかく優雅なイメージです。

バカンスって意外と歴史が浅くて、1936年にフランスで左派の連合政権ができて、そのときに初めて労働者への施策として有給休暇というものが与えられたんですね。週40時間働いて、有給休暇がもらえるという福利厚生制度が整うようになったんです。

ジュリアン・デュヴィヴィエ監督の映画『我等の仲間』(1937年)で、その頃の世相を反映した場面があります。スキー場への休暇を宣伝した大きなポスターが壁に貼られていて、その頃のバカンスへのうきうき感みたいなものを感じることができます。また、ロベール・ドワノーの当時の写真にも、海や田舎にバカンスに出かける人々の姿が見られます。フランスの庶民にとってバカンスは大事なものだったのです。

バカンスは、やはり夏がメインなんでしょうか。

フランスでは、1年間の有給休暇は5週間あって、クリスマス、イースターの休暇も合わせると、通算で年間2ヶ月以上休暇が取れることになります。そして、5週間の休暇はやはり夏にまとまって撮ることが多いんです。今は労働時間が週35時間制で、それだと日常の業務が終わらなくて残業になるので、それを積み立てていって休暇を追加することもできます。

それはかなりのんびり過ごせそうですよね。

これも勝手なイメージで、行先は南仏かなと思ってたんですけど実際はどこへ行くんですか。

地中海側の南仏は人気ですけど、大西洋岸の街や、山に行ったり川でクルーズしたり、キャンプしたりという人たちもいます。

アウトドアが大好きなんですね。

都会では産業革命の19世紀以降からの大気汚染もあるし、自然に触れて健康になろう、みたいなのがあって、どこか田舎でゆっくりしたいんでしょうね。日本みたいに移動するんじゃなくて、ひとつのところに留まって1ヶ月近く過ごす人が多いですね。

1ヶ月も旅先にいると、お金もかかりそうで心配です。

だからこそ、ひとつのところにいてキャンプしたりアパートを借りて自炊する人が多いのかな。日中は海水浴とか登山、ピクニックとかして、ショッピングはしない、必要最低限の食べものしか買わないみたいな。

家族と一緒に行く人が多いんですか。

一人で行ったり、友達やカップルで行ったりする人もいますね。エリック・ロメール監督はバカンスを扱った作品がすごく多いんですけど、『緑の光線』(1986年)という映画では、バカンスに一緒に行く人がいないということで、すごく絶望的な気持ちになってしまう、という主人公が出てきます。そのくらいバカンスは大事で、行けない人は孤独を感じてしまうんですね。

夏休みの映画って子供が主役のイメージがありましたけど、大人も子供もバカンスを待ち望んでいたり、楽しむことに全力なんですね。

さて、ようやく本題の「夏の終わりに観たいバカンス映画」です。夏も終わりに近づいてきましたが、夏の思い出を振り返るという意味でもこのテーマを選びました。

わたしのオススメは、ジャック・タチ監督の『ぼくの叔父さんの休暇』(1953年)です。

「ぼくの叔父さん」(1958年)と並んで有名な映画ですよね。

私は今回初めて観ました。

映画好きなら観たことのある人も多いですよね。叔父さん(ユロ氏)が1人で休暇に出かけて行った先で、小さなハプニングがたくさん起こる映画です。バカンスの映画というと、どうしても恋愛が入ってきて、誰かと出会ってどうこうということがあるんですけど、この映画にはその要素がまったくないところがいい。

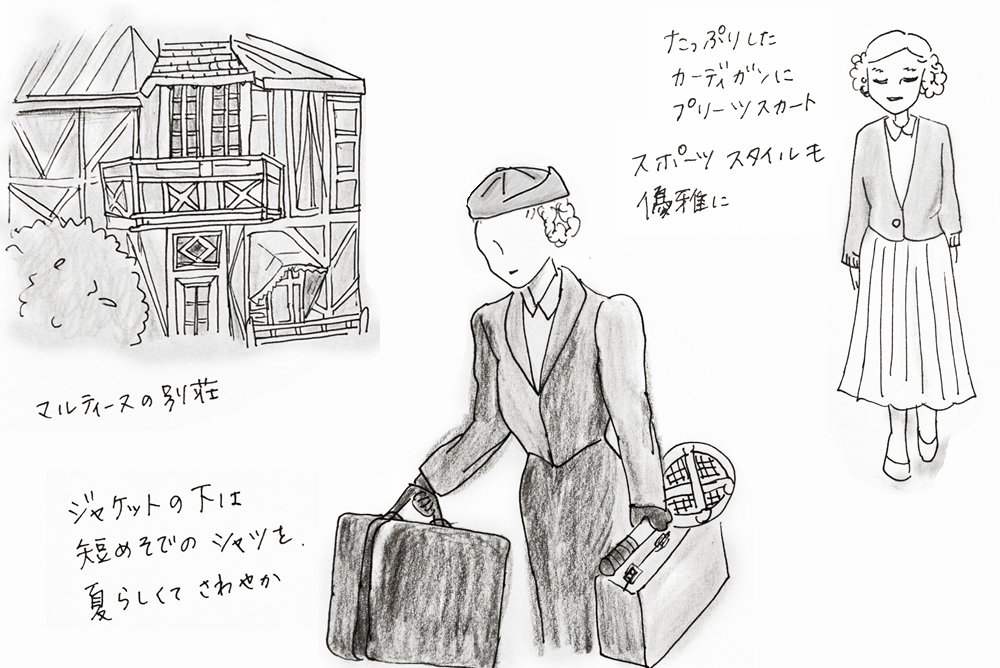

叔父さんだけじゃなくて、周りの人物たちもキャラが濃くて目が離せないですよね。あと、女性も男性も旅の服装が印象的。華やかなドレスや、かっちりしたジャケットにパンプスが素敵でした。

時代もあると思いますけど、日本より乾燥してるし気温も低いのでジャケットとかでもいけるんでしょうね。ロケ地となったサン・マルク・シュル・メールは、大西洋岸の街で、南仏のコートダジュールとかよりはちょっと地味な感じの場所だと思います。

大西洋側の海は、太陽はすごく照り付けるけど、水が冷たくて寒いんです。寒がりの私は海に入れません。そういう少し寂しい海の感じもこの映画に合っています。大西洋岸の海沿いは、地味だけど味わいのある場所があって好きです。

映画の中でも、泳いでいる人もいるけど、砂浜で寝そべってる人が多い印象ですよね。その中で叔父さんの水着のインパクトがすごい。

つなぎ的なやつですね。

服装の面からも、1950年代の文化を見直してみるという意味でも面白い映画ですよね。

ここで描かれているのは富裕層の休暇ではなく、中産階級の休暇なんですね。ウェイターのふるまいもそうだし、お客さんたちもおめかししてきているけど、みんな基本的には庶民なんですね。そういう意味で、1936年以来の記憶が残っているというか。普通の人の気張らない休みの過ごし方、それをちょっと斜めから見てくすっと笑えるような。

描かれるエピソードも庶民的ですよね。

電車のホームが突然変わったりとか、よくあるんですか。

フランスだけじゃなくて、イタリアとかイギリスでもよくあると思います。海沿いの街の駅、というと、映画を発明したリュミエール兄弟が、南仏の海沿いのラ・シオタで撮影した『ラ・シオタ駅への列車の到着』(1896年)という映画を思い出します。そういう映画の最初の記憶、のようなシーンが入っているのも面白いです。

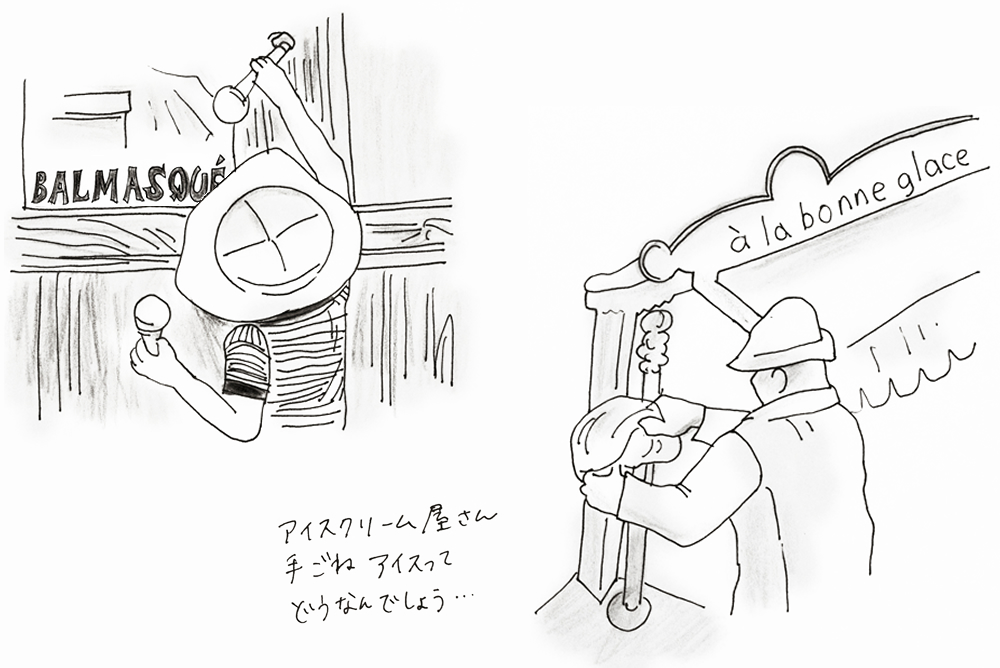

海辺のアイスクリーム売りが何度も出てきて、そこで売っているアイスがトルコ風なのも印象的でした。買いに来る子供がよちよちしていてかわいい。

あれもリュミエール兄弟が撮ったフィルムに、『赤ちゃんの最初の1歩』というものがあって、それに似てると思います。歩き始めた赤ちゃんが段を踏み外しはしないか、とみんなが注目しちゃうという。

あとは、とある有名なパニック映画に似ているシーンが出てきますよね。この映画は3回編集しなおされていて(1953年、1963年、1978年に再編集)、いま多くの皆さんが見ているのは1978年に編集されたバージョンなんですけど、ジャック・タチ監督が、そのとある有名な映画を観て、このシーンを付け加えたそうです。元はパニック映画だけど、それをゆるい笑いにしているところがいい。ヒントは、海とインパクトのある音楽です。

あのシーンは、まさかと思いつつ、笑っていいシーンなんですね。

音楽といえば、テーマ曲もバカンスぽくて素敵ですよね。

よく指摘されていることですが、ジャック・タチの映画は、音や音楽の使い方が特徴的だと思います。

叔父さんの車の変な音、大音量のレコードの音楽は、ちょっと迷惑なはみ出し者ってことを感じさせるんですね。はみ出し者だけど、外国人のおばさんや子供には人気者。そのはみ出し者の視点で、エピソードとしてはありえないことが続くんですけど、アクションとかパニックではなくて、ゆったりしたテンポの中で笑える要素が重なっていく、そういうところに面白さを見つけていく感性が映画の中で表現されていると思います。

2回観たんですけど、1回目あまりよくわからなくて、2回目のほうが細かいところまで面白かったです。

何回か見ているうちに味が出てくるというか、それも特徴かもしれない。日常の音、繰り返し流れるテーマ曲とか、そういうものによってリズムが作られ、味付けされていく感じ。積み重ねていくうちにいろいろ気づいてくる、するめのような映画。

夏の夜におススメなするめ映画ですね。

[ バカンスを楽しむヒント ]

ジャック・タチ公式サイト(英語・仏語)

http://www.tativille.com

サン・マルク・シュル・メールのビーチがあるサン=ナゼールの観光サイト(仏語):

*今ではビーチ付近にユロ氏のブロンズ像が立っています。

http://www.saint-nazaire-tourisme.com/page_n3/1/104/plage-de-monsieur-hulot.html

[ 映画研究者 ]

東志保

ソルボンヌ・ヌーヴェル パリ第3大学で映画学博士を取得し、現在は大阪大学で映像メディア論を教える。共編著に『クリス・マルケル 遊動と闘争のシネアスト』